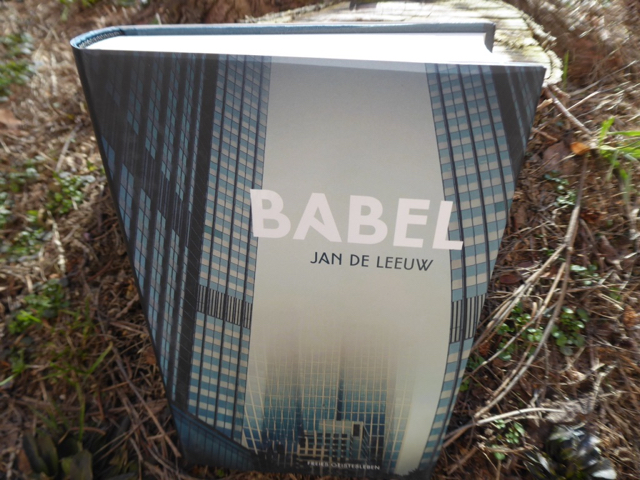

Das Buch ist durchaus verwirrend, was bei dem Titel eher nicht verwundert. Tatsächlich steht im Zentrum der Geschichte ein 330 Stockwerke hoher Turm, der „Babel“ heißt, nach dem Mann, der ihn erbauen ließ, Abraham Babel. Babel ist Unternehmer, hat mit den Jahrzehnten immer mehr Geld angehäuft und damit auch Macht. Ein Heer von Angestellten arbeitet für ihn, nicht wenige davon sollen für seine Sicherheit sorgen. Denn immer wieder gibt es Anschläge auf ihn, bei einem kam fast seine ganze Familie um, geblieben ist ihm nur seine Enkeltochter Alice, die seitdem gelähmt ist.

Alice hat alles, was man für Geld kaufen kann, doch man ahnt es bereits: Sie ist weit davon entfernt, glücklich zu sein. Licht kommt mit Naomi in ihr Leben, einer Angestellten Babels aus dem untersten Geschoss, einer sogenannten Sub. Naomi ist eine Waise, die keine Vergangenheit und keinen Ehrgeiz zu haben scheint, etwas „aus ihrem Leben zu machen“. Sie wird Alices Gesellschafterin und bald auch Freundin. Um dieses Paar entfaltet sich der Roman und wirft auf über 400 Seiten deutlich mehr Fragen auf, als er beantwortet. Was verbindet Alice und Naomi, wer ist der mysteriöse Lichtenstern, der Abraham Babel immer mehr unter seine Kontrolle bringt? Was hat es mit den Tarotkarten auf sich, mit den Geschossen im Turm, in denen niemand aussteigen darf? Aber auch: Was geschieht im Namen der Religion, was machen Reichtum und Armut mit den Menschen?

Die Welt dieses Romans scheint zum einen heutig und vertraut, zum andern etwas fremd, man identifiziert sich nicht mit den Figuren, sondern schaut von außen auf sie und alles, was in und um den Babel-Turm geschieht. Eine solche Distanz kann für mehr Durchblick sorgen. Den verschleiert der Autor allerdings wieder mit Andeutungen, Ungesagtem, Mystischem. Diese Mischung und das Buch insgesamt fand ich unterhaltsam, aber nicht „atemberaubend“, wie es der Klappentext verspricht.

Jan de Leeuw: Babel

aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf

436 Seiten

ab 14 Jahren

2018 Verlag Freies Geistesleben

ISBN 978–3‑7725–2278‑9

22 Euro