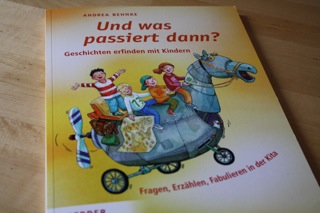

Andrea Behnke hat ein Übungsbuch für Leute geschrieben, die mit Kindern zusammen Geschichten erfinden wollen. Das Buch ist ein wahrer Schatz. Das geht los beim Titel: „Und was passiert dann?“ – genau das sagen Kinder, wenn sie sofort (!) wissen wollen, wie es weitergeht mit der Geschichte. Dann die Coverillustration von Beate Mizdalski: einfach schön und ansprechend. Und so ist auch die Gestaltung des Buchinnenlebens: mit weiteren fröhlichen Bildern, mit viel Raum für den Text und ordentlich großer Schrift sowie mit klarer Untergliederung der einzelnen Übungsteile. Insgesamt dreißig Übungen stellt Andrea Behnke vor, untergliedert in sieben Bereiche: „Warm-up-Spiele“, „Mit (Bilder-)Büchern ezählen“, „Erste eigene Geschichten“, „Geschichten und Theater“, „Mit allen Sinnen erfinden“, „Geschichten aus dem Leben“ und „Draußen erzählen“.

Das Buch richtet sich an Erzieherinnen im Kindergarten. Deswegen sind es auch Übungen, die man mit kleineren oder größeren Kindergruppen machen kann. Zu jeder Übung gibt es eine ausführliche Anleitung und einen farbig unterlegten Kasten, in dem die wesentlichen Informationen zusammengefasst sind: Alter, Gruppengröße, Ort, Material, Vorbereitung, Erzähl-Schritte – und welche Kompetenzen jeweils besonders gefördert werden (Empathie, Kreativität, Konzentration …). Zwanzig der Übungen sind für Kinder ab drei, sieben Übungen ab vier Jahren. Und natürlich sind die Übungen nicht nur für den Kindergarten geeignet – sie sind hilfreich und bereichernd für alle Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben. Man kann sich zum Beispiel Inspirationen für den Kindergeburtstag herausholen. Oder für Schreibkurse mit Kindern. Und für den Alltag mit den eigenen Kindern – fast alle Übungen funktionieren schon mit einem Kind.

Das Buch ist gleichermaßen für Leute geeignet, die bereits Übung im Erzählen und Geschichtenerfinden mit Kindern haben – und solche, die hier Anfänger sind. Letztere suchen sich Übungen aus, die ihnen gefallen und die sie sich zutrauen, und dann geht es einfach los. Andrea Behnke flicht immer wieder Ermunterungen in den Text ein, sie nimmt einem die Scheu davor, mit Kindern Geschichten zu erfinden und zu spielen. Ihre Übungsanleitungen sind nicht zu lang und nicht zu kurz, sie machen Lust darauf, gleich loszulegen. Und viel Vorbereitung sowie Material ist auch nicht vonnöten.

Nehmen wir als Beispiel die „Geschichten aus der Schachtel“. Das ist eine Übung mit Kindern ab drei Jahren. Als Material braucht man eine Schachtel und Dinge, die man hineintun kann, beispielsweise Figuren, Steine, kleine Fundstücke aus dem Kindergarten, die zu einem Thema passen. Als Vorbereitung stellt man einen Schachtelinhalt zusammen und überlegt sich den groben Rahmen einer Geschichte. Und dann kann man schon anfangen: den Kindern die Schachtel und ihren Inhalt präsentieren, die Dinge auspacken lassen, in eine Reihenfolge bringen – und: gemeinsam erzählen!

Es ist eine bunte Mischung aus Übungen, die zum Geschichtenerfinden animieren: mit Schatzsuche, Pantomime, Puzzle, alten Fotos, Bilderbüchern, Fantasiefiguren und mehr. Der Übungsteil – also der Hauptteil – ist umrahmt von ein paar Seiten, die am Anfang auf das Erzählen einstimmen sollen und am Schluss zeigen, wie man das Erzählen und die Geschichten, die man zusammen erfindet, im (Kindergarten-)Alltag einbinden kann, mittels Geschichten-Adventskalender, selbstgemachten Bilderbüchern und anderem.

Das Buch ist eine runde Sache, es bietet einen Überblick und viel praktisches Wissen – Anleitungen zum Loslegen. Es ist erfrischend schnörkellos und spricht die Leserin, den Leser direkt an. Natürlich wird gesiezt, aber belehrt wird nicht, sondern erzählt und erklärt. Und Neues erfährt man wahrscheinlich auch, ich hatte zum Beispiel vorher noch nicht vom Kamishibai, einem japanischen Papiertheater, gehört. Und das „Oh ja!“-Spiel kannte ich auch nicht. Nachdem ich das Buch jetzt in einem Rutsch gelesen habe, werde ich es in Zukunft immer wieder zur Hand nehmen und einzelne Übungen ausprobieren. Und darauf freue ich mich schon jetzt. :)

Andrea Behnke:

Und was passiert dann? Geschichten erfinden mit Kindern

Verlag Herder

1. Auflage 2012

Mit Illustrationen von Beate Mizdalski

96 Seiten

ISBN 978–3‑451–32440‑6

19,95 Euro